|

|

Корреспондентская застольная

музыка Матвея Блантера; слова Константина Симонова

|

|

От Москвы до Бреста

Нет такого места,

Где бы не скитались мы в пыли,

С «лейкой» и с блокнотом,

А то и с пулеметом

Сквозь огонь и стужу мы прошли.

Припев:

Жив ты или помер -

Главное, чтоб номер

Материал успел ты передать

И чтоб между прочим,

Был фитиль всем прочим,

А на остальное наплевать!

Без глотка, товарищ,

Песни не заваришь,

Так давай по маленькой хлебнем!

Выпьем за писавших,

Выпьем за снимавших,

Выпьем за шагавших под огнем.

Припев.

Есть, чтоб выпить повод -

За военный провод,

За У-2, за «эмку», за успех…

Как пешком шагали,

Как плечом толкали,

Как мы поспевали раньше всех.

|

|

От ветров от водки

Хрипли наши глотки,

Но мы скажем тем, кто упрекнет:

- С наше покочуйте,

С наше поночуйте,

С наше повоюйте третий год.

Припев.

Там, где мы бывали,

Нам танков не давали,

Репортер погибнет - не беда.

Но на «эмке» драной

И с одним наганом

Мы первыми въезжали в города.

Помянуть нам в пору

Мертвых репортеров.

Стал могилой Киев им и Крым.

Хоть они порою

Были и герои,

Не поставят памятника им.

Припев.

Так выпьем за победу,

За свою газету,

А не доживем, мой дорогой,

Кто-нибудь услышит,

Снимет и напишет,

Кто-нибудь помянет нас с тобой.

|

|

|

Прорыв: из дневника

Недавно мне пришлось быть в первый день прорыва немецкой обороны на наблюдательном пункте командира соединения, участок которого был направлением главного удара. В течение нескольких часов я заносил в свой блокнот все то, что мне казалось примечательным.

Мне кажется, что эти безыскусственные записи будут интересны читателю хотя бы тем, что они - правдивы.

Несколько страниц, которые я предлагаю вниманию, описывают главным образом часы, предшествовавшие наступлению. Так как читатель законно желает всегда знать о конце события, то я могу сказать, что прорыв был удачным и войска наши в первый же день прошли 10-12 километров.

Наконец, началось отложенное со вчера на сегодня долгожданное наступление через маленький городок 3., перед которым вплотную стояли наши части.

Мы выехали на рассвете. Ехали примерно час, вначале по хорошему шоссе, потом оно местами перемежалось бревенчатым настилом и ближе к передовым снова стало хорошим.

Наступление готовили в большом секрете. Дороги были пусты. Всё уже было давно утащено в стороны и замаскировано - артиллерия и «катюши». Я невольно подумал, что, попади на эту дорогу сегодня ночью немецкий шпион с радиопередатчиком, он бы не мог даже подозревать о готовящемся наступлении.

На дороге, прикрытая утренней дымкой и солидной маскировкой из ветвей, стояла танковая бригада, а перед ней, уже совсем близко, в полутора километрах от передовой, - полк самоходных пушек.

Начало артподготовки назначено на 8.15. Когда мы ехали, небо было звёздное. Постепенно звёзды начали потухать. От окружающих многочисленных болот, прудов и озёр повеяло утренней сыростью. Белый туман поднимался над полями и в одном месте поражал необычайностью своего вида. Он расстилался на уровне восьми или десяти метров от земли так, точно над ней висела, подвешенная к небу на четырёх нитках, большая белая простыня. Под этим туманом было ясно, и над ним было ясное небо, а он плавал, плавал, не поднимаясь и не опускаясь.

Метров за триста от передних самоходок мы свернули налево и, проехав ещё около ста метров, становились у двухэтажного кирпичного дома. Это был немецкий фольварк. Рядом стояли два таких же дома. Здесь расположился наблюдательный пункт соединения.

Уже из-за горизонта появилось солнце, но впереди всё было затянуто сплошным туманом.

Слева темнел лесок, а за ним, примерно в километре от нас, деревня. Там проходил передний край. Правее он уходил за город непосредственно отсюда не был виден. Виднелись только дома, за которыми сразу начиналась железнодорожная насыпь - на ней

укрепились немцы.

…Мы вошли в маленькую комнату, где стояли два стола, несколько плюшевых стульев, большая никелированная кровать и дедовское кресло с откидывающейся полочкой для книги.

Когда мы вошли, командир соединения генерал Мельников поднялся нам навстречу.

Нас познакомили.

Тут же сидели начальник штаба и начальник артиллерии. Разговор был тягучим, во всем ощущалось состояние томительного ожидания. Время от времени кто-нибудь выходил на улицу посмотреть, не изменилась ли погода.

Туман всё ещё не рассеивался, хотя, несомненно день обещал быть хорошим.

- Раньше одиннадцати не рассеемся, - угрюмо говорил генерал. - Не рассеется. Я ещё вчера говорил командующему, что раньше одиннадцати не рассеется. Если начнём раньше, зря много снарядов покидаем.

Кто-то сказал, что лучше было бы вообще начать в двенадцать или в час, для немцев это было бы полной неожиданностью.

- По-моему, это и так для них будет неожиданностью, - продолжал генерал, - я в этом убежден. Сейчас они не знают, ведут себя ни тихо, ни громко - как всегда. Но вот снаряды даром покидаем, если туман не рассеется, тогда плохо будет.

Через 15 минут после нашего приезда раздался звонок командующего,

- Есть! Слушаю. Есть! Есть! - говорил Мельников и положив трубку. - Отложено на час. Сообщите сейчас же всем, - приказал; он своему артиллеристу и добавил: - Нет, в 9.15 тоже не рассеется. Часам к одиннадцати, может быть.

Видимо, эта мысль его очень мучила. Наверное, разговор ещё долго вертелся бы вокруг этой темы, если бы снова не позвонил командующий.

|

|

|

Тесно теперь на дорогах Германии. Могучим потоком движутся вперед советские войска. На снимке: мотомеханизированные части войск 1-го Украинского фронт продвигаются на запад от Берлина.

Фото Р. Мазелева (ТАСС)

|

Положив трубку, Мельников обратился к своему начальнику связи:

- Выясните немедленно у кого у нас позывные «Дуб - Клён».

- У меня нет таких позывных, - ответил начальник связи.

- Выясните тогда у всех наших артиллеристов и в артиллерийской бригаде. У всех узнайте.

- Представьте себе, - обратился он к присутствующим, - какой-то мерзавец говорит открыто по радио. «Дуб, я Клён, помни, что через пять минут начнётся».

- По-моему, у нас нет таких позывных, - сказал начальник артиллерии.

- Чорт его знает! - возмутился Мельников. - Может быть, у соседей. Соседи раньше начинают. Да опять и по времени не подходит. Через пять минут, - значит, в 8.10. Не понимаю.

- Может, немцы провоцируют, - высказал кто-то предположение.

- Если провоцируют - плохо, значит - беспокоятся. Ну-ка, узнайте у них, у артиллеристов,

у всех узнайте, - повторил он.

Через пять минут вошёл командир артиллерийской бригады. Вошел он, хромая полусогнувшись. Это был худощавый человек, остроносый и очень моложаво выглядевший, пока не снял шапки, - только тогда обнаружилось, что он совершенно седой. Вошедший был в генеральских брюках, какой-то короткой, странной куртке, на грубой солдатской шапке красовалась генеральская звёздочка.

- Что там с этими, с позывными? - спросил он.

Командир соединения объяснил ему.

- У меня в бригаде нет таких позывных, - сказал вошедший генерал.

После короткого объяснения по этому вопросу он замолчал, присел тут же, сдвинул шапку набок и поставил между ног палку.

Наконец, вошёл начальник связи и доложил, что ни в соединении, ни во всех приданных частях таких позывных нет.

- Как так нет? - строго спросил Мельников.

- Никак нет, - ответил начальник связи.

- Ну и слава богу, что нет, - сказал генерал.

Пришедший артиллерийский генерал рассказал о том, как он был у своих артиллеристов. И как то говорили: «Ну через двадцать минут ударим, двадцать минут жизни осталось немцам».

- Нет, ещё час двадцать минут, - сообщил он им, - потому что артиллерийская подготовка отложена на час.

Среди этих разговоров снова позвонили.

- Ещё на час откладывают,- сказал Мельников, кладя трубку. - И это хорошо. Только боюсь и к одиннадцати часам не поднимется туман.

… Начались воспоминания о Крыме, где многие из присутствующих были во время боёв на Керченском полуострове. Вспоминая хорошо знакомые места Корнеч, Тулумчак, Джантару, артиллерийский генерал говорил:

- Вот когда нам с погодой но подвезло! То есть как не подвезло! Что за погода была! С утра, как началось наступление, дождь, снег, град и чорт знает что.

- Да, кто в Крыму не бывал, тот горя не видал, - согласился начальник штаба, который тоже был в Крыму.

Я вышел на улицу. Туман ещё висел хотя начинал рассеиваться. Уже были видны крыши первых домов расположенного отсюда в полутора километрах города. Невдалеке, на шоссе, поблескивала броня первых, высовывавшихся из-за посадок самоходок.

По тому, как начало яснеть, мне показалось, что, может быть, генерал ошибается и туман поднимется всё-таки раньше одиннадцати.

- Ну, как рассеивается? - спросил генерал когда мы вошли.

- Рассеивается понемножку.

- До одиннадцати не рассеется, - должно быть, в восьмой раз повторил он.

- А вы бы доложили командующему, - посоветовал кто-то.

- Что же я буду докладывать, - сказал генерал, - им тоже видно не хуже, чем мне. Они же не в штабе, а тут, в восьмистах метрах от меня, сидят.

- Да, ещё, значит, час и сорок минут, - вздохнул кто-то, - Да.

Кто-то из присутствующих заметил, что сейчас такое ощущение, как будто опаздывает поезд, а ты ждешь на платформе. И сначала сказали, что он опаздывает на 15 минут, а потом на час, а через час - ещё на час и еще на час. И действительно, в комнате было именно такое ощущение.

|

|

|

Славные советские полководцы Герой Советского генерал-полковник К.Н.Галицкий (слева) и генерал-лейтенант артиллерии Семенов на площади в Кенигсберге, у памятника «железному канцлеру» Бисмарку.

|

- По-моему, сейчас мы спрятались хорошо, - сказал Мельников. - Два-три дня назад, когда мы ставили артиллерию на прямую наводку, они заметили, как мы ползаем, и даже засекли нас кое-где, но я приказал вечером с того места, которое они засекли, снять артиллерию и поставить в другое. Немцы ночью накрыли огнём всё, что засекли, но били по пустому месту и, должно быть, подумали, что разбили, а у меня всё цело.

По телефону позвонили из части: замечено, как немцы с ручными пулемётами отдельными группами подходят к железнодорожной насыпи.

- Что-то всё-таки пронюхали, - произнёс Мельников. - Но не может быть! Странное дело! Не должны были заметить. А если группами с пулемётами подходят, значит подтягивают что-то сюда. Но это ничего, лишь бы не отходили. Накроем их артиллерией.

- Стреляйте по ним понемножку теми орудиями, что на прямую наводку стоят! - приказал он в телефон. И добавил, положив трубку: - Это ничего. Пусть немножко по ним постреляют. И побьют - все польза. И, кроме того, это было бы даже подозрительно, если бы мы их наблюдали, а не стреляли.

Через двадцать минут из наблюдательного пункта части снова доложили на этот раз, что немцы не подходят к железнодорожной насыпи мелкими группами, а наоборот, отходят от насыпи, и наблюдатели в первый раз неверно отметили это передвижение.

- Вот это уже хуже, - нахмурился Мельников.

Все в комнате заволновались.

- Это неприятно. Значит, они всё-таки что-то почувствовали. Хотя мое мнение прежнее, они не должны были почувствовать, не должны. Ну, ничего. Во-первых, через 50 минут начнётся и, значит, даже если они отойдут на вторую линию, то уйдут недалеко, а, во-вторых, мы учли предыдущий опыт и по первой линии даём только 10 минут огня, а через 10 минут пойдёт пехота, и мы переносим весь огонь на вторую линию, так что неизвестно, где их больше накроет. С точки зрения истребления их сил это - почти все равно, хотя, конечно, с психологической точки зрения, если они догадались, неприятно, но ничего. Все равно всех их, так или иначе, перебьем, а у мертвых психологический фактор особой роли не играет.

- Да, да, - обратился он к начальнику артиллерии, - пусть там поактивнее пушки прямой наводкой бьют. Пусть, не открывая общего огня, бьют их отдельными орудиями.

В это время где-то немножко впереди и справа начали ложиться один за другим немецкие разрывы. Стёкла задрожали.

- «Капает», - сначала сказал Мельников, а потом, когда разрывы участились, добавил: - Нет, это артналет.

- Волнуется, - заметил кто-то.

- Да, начинает волноваться.

Через минуту артналет прекратился и вес затихло. Только по переднему краю прямой наводкою стреляли наши мелкокалиберные орудия.

Позвонили по телефону. Мельников поговорил и, положив трубку, сообщил:

- Есть донесение, что бьют немцев. Падают. Часть тех, что шли, вернулась обратно. Ничего. Побьем всех.

И он громко стукнул по столу своей тяжёлой рукой:

- Этот артналёт, наверняка. Был потому, что соседи слишком близко танки подвели и напугали. А может быть, чтобы прикрыть отход, огонь открыли. Но у меня всё-таки чувство, что они просто передвигаются. Ночевали здесь, а днем в город уходят. Может быть и так.

Ровно в 9.30 слева тяжело загрохали «катюши» и сразу ахнула сотня стволов артиллерии.

- Соседи начали, - сказал кто-то.

Мы все вышли из помещения. Слева, километров за десять отсюда, все грохотало. Это соседний корпус начал артподготовку с плацдарма, завоёванного в предыдущем наступлении. Они начали на 45 минут раньше, чем на нашем направлении, где наносился главный удар. Сделано было это в расчёте на то, чтобы немцы сочли, что мы, подтянув сили, начали наступление с прежнего плацдарма.

Предполагалось, что этим обеспечится полная неожиданность удара здесь. Кроме того если у немцев есть ближайшие резервы, то они сразу же подтянут их в направлении соседнего корпуса, а возвращаться с дороги им будет гораздо труднее, чем если бы они еще не тронулись с места.

Вдобавок к этому, как мне уже потом при встрече сказал командующий армией, последние дни по всему фронту производилось много «лишних» передвижений и, в частности, как раз на участке соседей долго взад и вперёд гонялись танки; их придвигали близко к передовым автотранспортам, создавая впечатление, что удар готовится именно там.

Изредка среди гула общей канонады были слышны разрывы. Это время от времени отстреливались немцы.

Я вернулся в комнату. Снова позвонил командующий.

- Говорит - спокойствие. Спокойствие. - усмехнулся Мельников, окончив телефонный раздор. - Говорит, не сорвитесь, заслышав, что сосед начали.

- 10 часов 10 минут, - произнес седой генерал-артиллерист. Немцы ещё пять минут живут на шестой начнут умирать.

Осталось четыре, три, две, одна минута. За три минуты начальник артиллерии вызвал двух полковников, командиров артиллерийских бригад.

Они вошли оба с палками. Как я успел заметить, у многих наших офицеров, в особенности у танкистов и артиллеристов, ходить с палками стало не то привычкой, не то модой, а иногда и тем и другим.

- Приготовьтесь, больше откладывать не будем, - предупредил начальник артиллерии. - Артиллеристам взяться за шнуры.

- Есть взяться за шнуры, - повторяли полковники и вышли.

Осталось полминуты.

- В добрый час, - сказал Мельников, поднялся, натянул кожаное пальто, аккуратно застегнулся на все пуговицы, надвинул папаху и вышел.

- Огонь! - приказал он начальнику артиллерии.

Через пятнадцать секунд раздался залп «катюш». Над нашими головами полетели огненные стрелы.

Через минуту заговорила сразу тысяча артиллерийских стволов. И, как по команде, в ту же секунду по шоссе мимо нас рванулись самоходки. Это были легкие, 76-мм самоходки. Они шли вперёд на большой скорости и одна за другой исчезали за поворотом дороги. Впереди всё гремело и рушилось.

С первой минуты было видно, как снаряды попали и в окраинные дома города, как что-то там палилось, падало, начинало гореть, а потом всё заволокло дымом и пылью. В отдельных местах, там, где были пожары и взрывы, поднимались из этого серого тумана чёрные столбы.

На улицу высыпало человек 30 или 40 офицеров, которые все стояли толпой около плетеного заборчика и смотрели вверх.

Вслед за самоходами по шоссе двинулись танки.

От нашего дома отделился какой-то офицер и побежал к дороге. Видимо, это был кто-то из офицеров связи. Он должен был ехать вперед и, махая рукой танкам, просил, чтобы его подсадили, но танки напирали один на другой и уже не могли остановиться. И в том, что они уже не могли остановиться, было что-то волнующее.

Вскоре танки свернули с шоссе и стали быстрым ходом свёртывать и идти насквозь по полю, к устроенной левее города переправе.

Мы стояли и смотрели.

Люди, которые подготовили это наступление, сейчас напоминали мне режиссёра, который провёл уже генеральную репетицию а сейчас смотрит, как открывается занавес. Он всё предусмотрел, всему их научил - теперь дело за ними.

Действующая армия.

|

|

Там где мы бывали…: рассказывает Константин Симонов

|

"Жди меня, и я вернусь,

Всем смертям назло.

Кто не ждал меня, тот пусть

Скажет- повезло.

Не понять, не ждавшим им,

Как среди огня

Ожиданием своим

Ты спасла меня.

Как я выжил будем знать

Только мы с тобой,-

Просто ты умела ждать,

Как никто другой"

|

|

|

<...> У нас уже в ту пору было ощущение, что надвигается большая война, и по инициативе Всеволода Вишневского в 1940 году Главное политуправление организовало курсы военных корреспондентов. Курсы работали год: с осени сорокового года до лета сорок первого. Вернулись мы из военного лагеря в Кубинке всего лишь за несколько дней до 22 июня. А вскоре мы снова надели форму ц двинулись на фронт. Там началась моя газетная работа, что называется, вплотную.

Сначала я был направлен в Третью армию - корреспондентом а армейскую газету, но до нее не добрался и некоторое время был корреспондентом в «Красноармейской правде» - газете Западного фронта, писал в «Известия», которые перед моей поездкой на фронт зачислили меня своим нештатным корреспондентом. А через месяц меня перевели в «Красную звезду». Вся моя дальнейшая журналистская деятельность до конца войны связана с «Красной звездой», где я входил в группу разъездных корреспондентов. За войну было очень много разных поездок на фронты продолжительностью от трех месяцев и до одних суток, и материал был самый разнообразный. Как правило, надо было его быстро взять, тут же написать и срочно передать с ближайшего военного телеграфа, а то и прилететь или за ночь, за сутки добраться на машине до Москвы, в редакцию.

- Не вспомните ли вы «биографию» к акой-либо статьи той поры?

- Если вы имеете в виду корреспондентскую оперативность, то, к примеру, очерк «Дни и ночи» я передавал прямо на военный провод с узла связи там же, на берегу Волги. Диктовал по разрозненным записям в блокноте, без предварительно написанного текста. На это меня натолкнул редактор «Красной звезды» Ортенберг, который в то время находился на Волге. Он сказал мне: «Очерк нужен в номер, пойдем на узел связи - попробуй!» Я попробовал.

Вспоминаю другой случай. Находясь на Северном флоте, я участвовал в походе разведгруппы в район Киркинеса. Это было в праздничную ночь под седьмое ноября. Утром мы вернулись в свое расположение, и я тут же передал материал в «Красную звезду». Но он где-то затерялся... Приходят номера газеты с моими последующими корреспонденциями, а этой все нет... Было обидно, материал этот взять было не так просто, и вдруг - все напрасно. Но через три недели - в конце ноября - я все-таки увидел мой репортаж в «Красной звезде» с датой, когда он был мною сделан, и с указанием, что он был задержан доставкой в редакцию.

Может быть, стоит привести еще один факт. В сорок четвертом году мне довелось по заданию «Красной звезды» брать интервью у маршала Тито в связи с награждением его орденом Суворова. Обнаруживать место пребывания Тито, разумеется, нельзя было. Поэтому я взял у него интервью днем в одном месте и оттуда передал его в Москву, а ночью вылетел на самолете в другое место. В интервью я заранее описал пейзаж не того района, где интервьюировал Тито, а другого - того района Южной Сербии, куда я полетел в ночь после интервью. Интервью пошло за моей подписью и с указанием того места, где я действительно во времени его публикации уже находился.

Если вы спрашиваете о том, как уживается в человеке писательство и газетная работа, то для меня, если говорить о военном периоде, это не было проблемой, потому что я ощущал себя целиком журналистом, военным корреспондентом «Красной звезды» и считал это для себя главным: работал, что называется, «и в хвост, и в гриву». Газета требовала, чтобы ее корреспондент видел своими глазами то, о чем он пишет. Таким образом я познакомился с множеством событий, с массой людей. У меня, казалось, не было времени на то, чтобы систематически делать какие-то литературные заготовки и создавать «писательские запасы». А на самом деле именно благодаря работе в газете я делал и заготовки для моих будущих книг. Разумеется, я не могу сказать, что я вел эти записи с таким расчетом, что они мне затем непременно пригодятся для литературной работы. Просто у меня постепенно возникло ощущение: для того, чтобы написать корреспонденцию, надо иметь в несколько раз больше того материала, который в нее войдет, - чтобы было из чего выбрать. И я не ленился, записывал все подробно, порою в мельчайших подробностях. <...>

|

|

[Из военных дневников]

Армия стала качественно иной, она уже научилась побеждать, к ней пришла зрелость воинского опыта, трезвое понимание противника, его возможностей и не менее строгая, лишенная и намека на шапкозакидательство вера в свои силы. Особое радостное состояние от того, что - успех за успехом и впереди, уже где-то совсем недалеко, последняя, Главная Победа. И как апофеоз: «Третье мая. Пыльный солнечный день. Несколько наших армий, бравших Берлин, двигаются сквозь него в разных направлениях, поднимая страшную пыль. Идут танки, танки, самоходки, катюши, тысячи и тысячи грузовиков, орудия, тяжелые и легкие, прыгают на обломках противотанковые пушки, идет пехота, тащатся бесконечные обозы. И все это идет и лезет в город со всех концов. Растерянные жители на разгромленных улицах, на перекрестках, из окон домов подавленно смотрят на все это движущееся, гремящее, невероятно людное и совершенно бесконечное. Даже у меня самого ощущение, что в Берлин входят не просто дивизии и корпуса, а что через него сейчас проходит во всех направлениях целая Россия».

В дневниках Константина Симонова весь путь к победе запечатлен от начала до конца, путь трудный и трижды славный. По этому пути вместе с воюющей армией прошел и сам писатель. В безупречной достоверности каждой детали его фронтовых записей и общем духе правды, одушевляющем каждую их страницу, - особая ценность этого писательского свидетельства о величайшей из всех войн нашего народа за свою свободу.

|

|

|

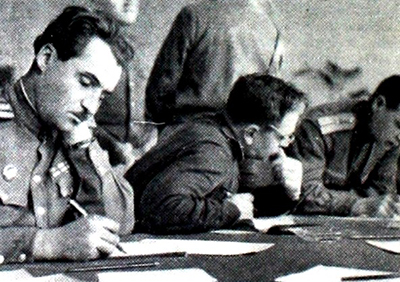

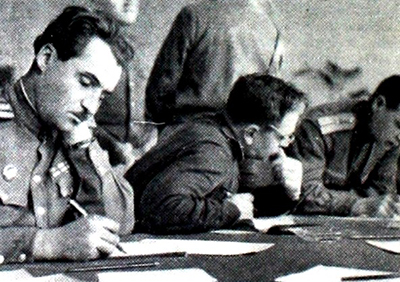

Советские корреспонденты в Берлине

во время подписания акта о капитуляции фашистской Германии. Май, 1945 г.

|

|

Военные корреспонденции Б.Н.Полевого периода Великой Отечественной войны

Будучи военным корреспондентом, Б.Полевой побывал на многих участках советско-германского фронта. Ему пришлось сталкиваться с представителями разных родов войск, с людьми, различными по роду занятий до войны, по профессии, образованию, культурному уровню, но едиными в стремлении отстоять свободу своей Родины и разгромить гитлеровские полчища, вторгшиеся в пределы нашей страны.

Корреспонденции и очерки, написанные Б.Полевым в этот период, являются своеобразными фрагментами таких его будущих произведений, как «Повесть о настоящем человеке», «Мы - советские люди», «Золото». В них Б.Полевой создает коллективный образ рядового советского человека, борющегося за свободу своей страны, и стремится показать его в будничной фронтовой обстановке со всеми думами и переживаниями.

В газетных статьях Б.Полевого 1941-1945 годов нашли яркое отражение важнейшие партийные и государственные документы, принимавшиеся в эти годы и ставившие на разных этапах войны актуальные задачи перед народом и военными силами. Но Полевой не был только комментатором этих документов. Он в самой действительности искал и находил такой жизненный материал, который подтверждал правильность и мудрость руководящих указаний нашей партии. В газетных очерках писатель не просто описывал события, а раскрывал их смысл. Он отражал в них жизнь и чувства советских людей, коллективный опыт народа, тот животворный опыт миллионов, опираясь на который наша партия и правительство мудро направляли деятельность советских людей. В этом смысле газетная публицистика Б. Полевого, как и работа всех советских писателей-фронтовиков, имела в годы войны подлинно государственное значение.

Корреспонденции Б.Полевого были своеобразными короткими зарисовками тех или иных явлений и событий, взятых из жизни, но в этих зарисовках, в показе единичного, находили отражение многие существенные, типические явления действительности. (Павлов И.А. Военные корреспонденции Б.Н.Полевого периода Великой Отечественной войны).

// Куйбышевский педагогический институт. Ученые записки. Вып. 19 - Куйбышев. - 1958. - C. 389-409.

В наступлении: из дневников военного корреспондента [фрагмент]

Чтобы предварить эти дневники, расскажу случай, положивший начало всем моим дневниковым книгам, как уже изданным, так и тем, какие я понемногу готовлю к печати.

В войну я был военным корреспондентом «Правды».

В самом начале работы моей в газете была опубликована заметка, называвшаяся «Подвиг Матвея Кузьмина». Нелегко, очень нелегко она мне досталась. Чтобы добыть этот материал, пришлось лететь в трескучий мороз на связном самолете почти за двести километров, под Великие Луки, где старый колхозник повторил подвиг Ивана Сусанина.

Прилетел, когда представители воинской части и односельчане погребали прах старого патриота. Только что отгремели траурные залпы. Среди стоявших у могилы нашлись свидетели того, как старик вывел батальон неприятельских егерей на нашу засаду. Они рассказали подробности.

Уже затемно я вернулся в штабную деревню и едва доплелся до узла связи. Тут же написал заметку и, сдав ее на телеграфный аппарат, уснул в уголке, на груде вкусно пахнущих полушубков. Заметка пришла вовремя и была на следующий день опубликована вместе с сообщением Совинформбюро об этом случае, что у нас, военных корреспондентов, считалось особым шиком.

В первый же мой приезд в Москву меня пригласил к себе главный редактор. В огромном его кабинете было холодно, как в блиндаже на передовой, где из-за близости противника не разрешалось разжигать огонь. Петр Николаевич Поспелов сидел за своим столом в стеганых штанах и партизанском ватнике, что отнюдь не было данью моде, а, как писали мы в те дни, диктовалось суровой необходимостью. Я заметил, что поверх влажного оттиска только что принесенной из типографии полосы лежит номер с заметкой о Матвее Кузьмине, отчеркнутой красным карандашом. Заметил и взыграл духом: будут хвалить.

- Это интересный материал, - сказал редактор, и каждое слово вылетало у него изо рта облачком пара. - Но разве так нужно было написать об этом! Вы ведь писатель. Как бы вы могли об этом рассказать!

Зенитки кудахтали, как куры в птичнике, куда забрался хорек. Огромное здание, как хорошая гитара, резонировало на каждый выстрел. Стекла дрожали. Бледный человек у стола, протирая очки, терпеливо пережидал этот грохот. Потом, когда воздушный бой отвалил в сторону и стало тише, он посадил очки на нос и спокойным, даже, пожалуй, профессорским голосом обобщил:

- Я и вам, и всем военным корреспондентам советую: записывайте, самым подробным образом записывайте все выдающиеся события, свидетелями которых вы становитесь. Записывайте имена, адреса, даты. Сейчас это, может быть, даже и не пригодится, но потом, после войны, приобретет огромную ценность. Это ваш долг, если хотите - ваша обязанность как коммуниста.

Редактор вышел из-за стола, подул в сложенные ладони, мягко ступая валенками, прошелся по комнате, сел в кресло напротив.

- В этой войне народ наш встал во весь рост. Мужество его превосходит героев древней, средней и новой истории... Не знали еще люди такого героизма. Народ-герой - это не фраза из передовой... Как же важно, чтобы среди катаклизмов этой нечеловечески трудной войны ничто бы не затерялось, чтобы не только мы, но дети, внуки, правнуки наши знали, как мы защищали социализм... Записывайте, все записывайте... Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра все это приобретет огромную цену... Вот Матвей Кузьмин, о котором вы написали эту заметку, - о нем, может быть, песню петь будут, его именем, может быть, улицы назовут...

Сейчас, почти четверть века спустя, могу сказать, что Петр Николаевич, как говорится, будто в воду глядел. В двадцатилетие Победы старому русскому крестьянину этому посмертно присвоили звание Героя Советского Союза, его именем названа новая площадь в городе Великие Луки, на его могиле поставлен памятник.

Для меня же этот разговор стал одним из добрых уроков, полученных в «Правде».

С тех пор я стал вести что-то вроде дневника. Когда было время, вел записи в хронологическом порядке. Но чаще времени не было. Делал беглые зарисовки для памяти, записывал сценки, разговоры, выдающиеся случаи героизма и отваги. Писать дневники вошло в привычку, и к концу войны скопилось уже несколько тетрадей, из которых и вышли реальные герои моих книг: «Повесть о настоящем человеке», «Мы - советские люди», «Золото» и самой последней повести «Доктор Вера».

Но дневники оставались дневниками. В них отражены записи, сделанные за четыре года войны и на Нюрнбергском процессе, где победившие народы судили главных военных преступников. <...>

В немецком генштабе

Внешне - это обычная немецкая деревня, каких много в берлинском пригороде. Кирпичные дома, похожие друг на друга, долговязая красная кирха, точно вытянувшаяся по стойке «смирно» перед домами, оплетенные диким виноградом тощие деревца и, обязательные для здешних мест, голуби под крышей.

Деревенька втягивается в лес, густой и чистый. Но тут картина сразу меняется. В чаще деревьев - 2-4 бетонных дома, пестро окрашенных и скрытых в искусственно насажденном сосняке. Бетонные дорожки между домами прикрыты сетками. Высокие проволочные заборы, в которых пропускался ток высокого напряжения, ограждающие эту деревушку от мира, доты, маскировка волчьих ям, выкопанных у дорог и дорожек, - все обрызгано серо-желтой краской и почти незаметно для глаз, даже вблизи.

В этой, мирной на вид, деревеньке вернее, - глубоко под землей находилась во время войны адская кухня Гитлера - немецкий генеральный штаб со всем своим хозяйством. Официально он был, конечно, в центре Берлина. Там над зданием генштаба развевался флаг, и пышно одетые швейцары бесшумно открывали двери. Здесь, у деревни Цоссен, не было ни швейцаров, ни флага. Те, кто залил кровью всю Европу, как кроты жили в земляных норах.

Немецкий инженер-электрик Ганс Бельтов, пожилой уже человек, ведавший сложным электрическим хозяйством генштаба и не пожелавший отступить с немецкими войсками, охотно показывает нам это заведение.

Через подземный ход спускаемся вниз. Лифт не работает, и приходится долго крутиться по ступеням винтовой лестницы, кажущейся бесконечной. Наконец, мы на дне колодца. Перед нами - целый подземный городок, длинные, расходящиеся в разные стороны коридоры, ряды комнат, с номерами на дверях.

Все в этой адской кухне Гитлера свидетельствует о том, что удар Красной Армии был до такой степени сокрушительным и неожиданным, что даже работников генерального штаба он застал врасплох. Пол покрыт разбросанными бумагами, картами-справочниками. В кабинете начальника штаба, на рабочем его столе, валяется халат, на полу ночные туфли, а в комнате рядом с кабинетом - смятая и развороченная постель. Перед ней на ночном столике - недопитая бутылка вина, бокалы, горка яблок. Брошены чемоданы с бельем, фотография Гитлера с собственноручной надписью и какие-то семейные фото, с которыми немец обычно не расстается.

О панике, обуявшей генштабистов, красноречиво говорят и записи последних переговоров, которые велись по телеграфным аппаратам штабного узла связи. Мы нашли этот узел и все его службы в полной неприкосновенности. Освещенные тусклым светом стояли бесконечные ряды телеграфных аппаратов, стрелки остановившихся часов показывали без двадцати минут три В это время здесь оборвалась жизнь. Но, бежав, работники генштаба оставили дежурного солдата-телеграфиста, чтобы отвечать на вызовы. На дежурном аппарате, где он работал, мы нашли последние переговорные ленты, показывающие, с каким настроением бывшие хозяева покидали свое разбойничье гнездо.

Вот отрывки из этих лент (я ничего не изменяю и не добавляю):

- У меня спешное на Осло.

- Очень жаль, но мы больше не передаем. Все уехали. Я последний. Через несколько часов закрываю связь.

- Разве в Берлине нет никого, кто бы мог отправить с курьером.

- Увы, нет.

- Боже мой, что делается, довоевались!..

- Внимание! У меня молния для верховного командования вооруженных сил западного отдела генерал-лейтенанту Вистер.

- Мы больше не принимаем.

- Почему?

- Я сказал, что не принимаю, и для вас достаточно. Все смылись. Я не могу каждому рассказывать целый роман...

- Я бы хотел знать, какое у вас положение.

- Превосходное, как всегда. Посмотрел бы ты на меня - я сижу в полной военной форме и с автоматом. Все удрали, я тут последний. Настроение ниже нуля.

- Ну, а в Берлине настроение хорошее?

- Конечно, хорошее, как всегда. Каждый мечтает о мыле, и котле, а у меня петля на шее...

- Есть у вас связь с Прагой?

- Дурак, никакой связи, я последний. Боже, до чего мы довоевались! С Германией кончено все. Русские буквально у дверей. Рублю проволоку.

Впрочем немец и тут остался немцем. В последнюю минуту, когда наши автоматчики показались в дверях телеграфного зала, у солдата не хватило духу испортить аппарат. Он правильно рассчитал, что не стоит умирать за генералов, которые, проиграв войну, бросили его одного в подземелье, и поднял руки вверх.

Еще любопытная деталь бросилась мне в глаза, когда мы ходили по пустым комнатам генерального штаба. Это рукописные таблички, висевшие на наиболее важных телеграфных агрегатах. Они были написаны по-русски, но с ошибками. Сразу угадывалось, что писала их не русская рука: «Солдаты! Не трогайте и не порчайте этих аппарат. Это есть очень ценный трофеум вашей Красной Армии».

Эти таблички написаны инженерами, обслуживавшими электрическое хозяйство подземелья. Хотя всем работникам и всему обслуживающему персоналу генштаба было приказано под страхом немедленного расстрела на месте садиться в машины и уезжать, инженеры справедливо рассудили, что Красной Армии бояться им нечего, залезли в подземный сейф бюро времени и вылезли из него, когда отошли последние машины, увозившие генштабистов.

Б. ПОЛЕВОЙ

1-й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ.

// Сталинградская правда - 1945 - 8 мая/

Маршал Советского Союза Конев говорил Б. Полевому, военному корреспонденту «Правды».

- Военный корреспондент на войне должен быть военным человеком, а не штатским созерцателем. Нужно думать больше, постигать смысл происходящего. Сейчас на звонкой фразе да на тактических терминах далеко не уедешь.

Б. Полевой - военный корреспондент в том именно смысле, в каком употребил это слово, тов. Конев. Полевого хорошо знают читатели «Правды». Можно без ошибки сказать, что читатели его любят. Полевой прошел большую военно-журналистскую школу. Вместе с армиями Конева он проделал путь от Белгорода до Карпат. Мы читали его корреспонденции. Нас подкупала серьёзность их, содержательность и простое, скромное слово, проникнутое теплотой.

В обычное время корреспонденции уносятся потоком событий. Они живут недолгий срок в памяти читателя. У корреспонденции с театра Отечественной войны иная судьба. Многие перейдут с газетных полос в исторические книги и будут памятником нашего героического времени. Они не остывают от времени: глубокое чувство придаёт им внутренний свет и сильный накал.

Это относится в полной мере к запискам Б. Полевого. («От Белгорода до Карпат». Изд. «Правда», 1945.) В газете он не хроникёр, а писатель. В картинах боевых действий есть движение. Приобретённый Полевым опыт даёт ему возможность представить читателю боевую операцию и в её общих очертаниях, так что виден замысел командования, и в отдельных эпизодах. Убедителен вывод, сделанный Полевым при описании одного боевого эпизода:

«Гвардии капитан Сорокин разгрызал клещёвский «орешек» тем же маневром, каким генерал армии Конев три недели назад брал вторую столицу Украины. Идея охвата и маневра дошла до батальона. Вот он - стиль этого нашего нового наступления!»

Превосходно сделан литературный портрет генерала, ныне маршала Советского Союза Конева. Он как бы зарисован в обстановке своей рабочей комнаты:

«Рабочий кабинет генерала Конева - это просторная комната обычной крестьянской хаты.

За год командующий почти но изменился. Он все такой же высокий, плечистым, кряжистый, какой-то весь и внутренне и внешне собранный, подтянутый, неутомимо деятельный, как и тогда, вовремя трудного первого нашего летнего наступления под Ржевом. Его скуластое энергичное лицо северянина загорело и обветрено. Узкие серые глаза смотрят умно, проницательно и твёрдо, а хрипловатый басок так же властен и нетерпелив. Только вот разве седины в светлых и мягких волосах да морщинок вокруг глаз прибавил этот трудный военный год».

В небольшой книге Полевого много интересных людей, много волнующих событий. Полевой бывал всюду - и в штабах фронта, армий, дивизий и на передовых линиях. Он вглядывался во все детали боя, шёл вместе с атакующими частями. Его оружием было «перо» корреспондента, но бывали моменты, когда в руках у журналиста оказывался автомат.

Всё, что описывает Полевой, уже стало историей. Дневник обрывается на переходе советской государственной границы, когда перед Полевым встают Карпаты... События тех дней свежи в памяти. Записки Полевого так же интересны теперь, как были в те дни, когда он их торопливо набрасывал, чтобы поспеть в очередной номер газеты.

Полевой с увлечением рассказывает о замечательных советских людях, а книжка в целом говорит о нём самом, как о талантливом военном корреспонденте.

Д. Заславский

|

О работе Т.А.Твардовского во фронтовых газетах в годы Великой Отечественной войны

С первых дней Великой Отечественной войны А.Т. Твардовский находился на фронте. 23 июня 1941 года в Главном Политуправлении Красной Армии вместе с группой других писателей и поэтов получил предписание, куда надлежало прибыть и к какому начальнику там обратиться. «А.Т. Твардовский имел звание майора и как старший по званию он становился старшиной нашей маленькой литературной команды, которая направлялась в Киев, в штаб Киевского Особого Военного округа, ставшего уже тыловой базой Юго-Западного направления. А.Т. Твардовский получил назначение в редакцию фронтовой газеты «Красная Армия», - вспоминает Евг. Долматовский.

В редакции газеты «Красная Армия» А.Т. Твардовский делал все, что положено делать рядовому журналисту; правил заметки, дежурил по номеру, был на рассвете «свежей головой», вычитывающей первый пробный экземпляр номера газеты, писал передовицы, очерки, стихи, фельетоны, статьи, лозунги. Твардовский был на фронте. Его боевая позиция была в фронтовой газете. Со страниц газеты он «вел огонь по врагу».

Когда ему удавалось выезжать в командировки, он спокойно и с достоинством выходил под вражеский огонь, когда этого требовали обстоятельства. Об этом периоде своей работы во фронтовой газете впоследствии поэт писал: «В качестве спецкорреспондента, еще точнее сказать - в качестве именно писателя (была такая штатная должность в системе военной печати), я прибыл на Юго-Западный фронт, в редакцию газеты «Красная Армия» и стал делать то, что делали писатели на фронте» <...>

И вспоминая о периоде своей работы на Юго-Западном фронте, он писал: «Чувство неудовлетворенности всеми видами нашей работы в газете постепенно становилось для меня личной бедой. Приходили мысли и о том, что, может быть, не здесь твое настоящее место, а в строю - в полку, в батальоне, в роте, где делается самое главное, что нужно делать для Родины». Стремился туда, где идет настоящая война, живое дело войны. (Шуляков В.А., Ковалева Т.Л. О работе Т.А.Твардовского во фронтовых газетах в годы Великой Отечественной войны)

// Творчество М.В.Исаковского, А.Т.Твардовского, Н.И.Рыленкова в контексте русской и мировой культуры: материалы докладов научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Исаковского и 90-летию со дня рождения А.Твардовского и Н.Рыленкова. 23-25 мая 1999 года. - Смоленск. - 2000. - C. 262-269.

|

|

Встречи с Твардовским

Встретились мы с Александром Твардовским на войне, в конце второй мировой. Войска Третьего Белорусского фронта, освободив Литву, штурмовали Восточную Пруссию.

Свел нас полковник Баканов. Николай Александрович Баканов принадлежал к той плеяде кадровых военных, которые, независимо от занимаемых постов (в свое время он командовал полком, а в годы войны был заместителем редактора фронтовой газеты «Красноармейская правда»), всегда со всеми оставался «на равной ноге». Тихий, скромный, даже застенчивый человек, в пору, когда он командовал полком, в свободные от службы часы сочинял бесхитростные зарисовки, в которых были живые картины воинской службы. Затем он стал военным журналистом.

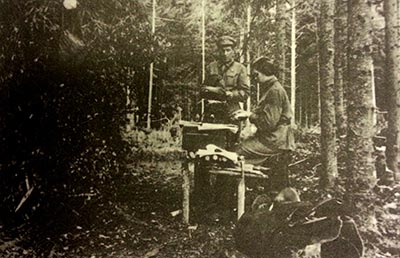

В начальный период войны - летом 1941 года - корреспонденты центральных газет, аккредитованные при Западном фронте, оказались под заботливой опекой редакции «Красноармейская правда». Жили мы в палаточном городке, упрятанном в молодом березняке в районе Касни. Вместе с сотрудниками фронтовой газеты ездили в дивизии и полки, вместе с ними каждое утро выходили на боевую зарядку, которую неизменно проводил Николай Баканов.

Фронтовые дороги разлучили нас на три года. Лишь летом 1944 года, после освобождения Каунаса, я снова разыскал редакцию «Красноармейской правды» и с радостью скрестил объятия с полковником Бакановым. За обедом не обошлось без «трофейной жидкости». Я продекламировал на память что-то из «Василия Теркина».

- А Твардовский-то теперь у нас, в нашей редакции, - не без гордости сказал Баканов, - Мы с ним дружим. Хоть он и с трудноватым характером, но человек простой, свойский. Обязательно познакомлю тебя.

Не помню, когда и при каких обстоятельствах состоялось это знакомство, в конечном счете, это и не так уж важно, но знаю точно: новый 1945 год Твардовский и я встречали вместе. В Каунасе, в фотостудии, принадлежавшей Карлу Петровичу Баульсу. В воздухе пахло весной - весной Победы. Вполне понятно, что и наше новогоднее застолье было веселым. Как бы главной фигурой новогоднего торжества оказался Александр Твардовский. Он с каким-то упоением читал стихи, отрывки из «Василия Теркина» и пел. Пел со всеми. Пел и один - старинные русские песни, пел тихо, задумчиво, задушевно. А когда пели все или подпевали ему, Твардовский не разрешал врываться в строй песни громовыми и ухарски-раздольными выкриками.

Мы расстались на рассвете на улицах Каунаса. Твардовский ушел к себе в редакцию, а я уехал в 5-ю армию, в дивизию генерала Казаряна. Возможно, на этом и закончились бы мои «взаимоотношения» с Александром Твардовским, если бы опять же не Николай Баканов.<…>

Мне хочется напомнить об одной особенности характера Александра Твардовского. Если на войне некоторые писатели и журналисты из фронтовых или центральных газет любили наведываться к высшему комсоставу, а потом в своих повествованиях до мельчайших подробностей рассказывать об этих встречах, то Трифонович не только не искал этих встреч, но даже уклонялся от них, если не сказать более - не любил. Он не так уж часто посещал передний край на войне, но уж если шел в подразделение, то надолго, жил с солдатами, вместе с ними ел кашу, пил водку, пел солдатские песни. (Кудреватых Л. Встречи с Твардовским).

// Москва. - 1974. - №12. - C. 200-210.

|

|

Работа А.Твардовского во фронтовой печати в период освобождения Украины

В 1941-1942 годах Твардовский в той же газете «Красная Армия» опубликовал ряд очерков, в которых главным образом говорилось о тяжелых и изнурительных боях Советской Армии на территории Украины в первые годы войны. Очерки писались по свежим следам, чаще всего их основу составляли беседы поэта с бойцами - командирами Действующей Армии. Для писателя эти беседы имели особое значение, поскольку в них раскрывался внутренний мир советского человека, с оружием в руках защищавшего свою Родину от вражеского нашествия. Примечательно, что на том этапе Твардовский отдавал предпочтение в своем творчестве не стихотворениям, а очеркам. Он писал в этой связи: «Внутреннее удовлетворение мне больше доставляла работа в прозе - очерки о героях боев, написанные на основе личных бесед с людьми фронта. Пусть эти короткие, в двести-триста газетных строк, очерки далеко не вмещали всего того, что давало общение с человеком, о котором шла речь, но, во-первых, это было фиксацией живой человеческой деятельности, закреплением реального материала фронтовой жизни, во-вторых, здесь не нужно было шутить во что бы то ни стало, а просто и достоверно излагать на бумаге суть дела, и, наконец, мы все знали, как ценили сами герои эти очерки, делавшие их подвиги известными всему фронту, заносившие их как бы в некую летопись воины». (Скоробогач Т.Л. Работа А.Твардовского во фронтовой печати в период освобождения Украины)

// Великая Отечественная война в советской литературе. - М., 1985. - C. 43-49.

|

|

КЕНИГСБЕРГ

Дощечки с надписями: «Проезда нет» и «Дорога обстреливается» - еще не убраны, а только отвалены в сторону.

Но очевидным опровержением этих надписей, еще вчера имевших полную силу, уже стала сама дорога. Тесно забитая машинами, подводами, встречными колоннами пленных немцев и возвращающихся из немецкой неволи людей, она дышит густой, сухой пылью от необычного для нее движения.

Липовые аллеи, прореженные и иссеченные артиллерией, всевозможное полузаваленное и вовсе заваленное траншейное рытье, воронки, нагромождения развалин - привычная картина ближних подступов к рубежам, за которые противник держался с особым упорством.

И на повороте свежая, не тронутая еще ни одним дождем, не обветренная дощечка указателя: «В город».

В город-крепость, в главный город Восточной Пруссии, в ее столицу - Кенигсберг.

Давно уже не в новинку эти стандартно-щеголеватые домики предместий, старинные и новейшей архитектуры здания немецких городов, потрясенные тяжкой стопой войны.

Но Кенигсберг прежде всего большой город. Многое из того, что на въезде могло сразу броситься в глаза - башни, шпили, заводские трубы, многоэтажные здания, - повержено в прах и красно-кирпичной пылью красит подошвы солдатских сапог советского образца, мутно-огненными облаками висит в воздухе.

И, однако, тяжелая громада города-крепости и в этом своем полуразмолотом виде предстает настолько внушительно, что это несравнимо со всеми другими, уже пройденными городами Восточной Пруссии.

И так же, как в зрелище развалин, закопченных огнем, в грудах щебенки, загромождающих улицы и проезды, мы не можем не видеть живого напоминания о разрушенных немцами городах нашей Родины, так же нельзя не видеть во всем этом живого подтверждения всесокрушающей ударной мощи нашего оружия.

- Почище Смоленска сработано, - вроде как шутки ради говорят бойцы, вступающие в улицы города. Но в усталом, суровом и прямом взгляде глаз справедливое торжество и горделивое сознание собственной силы.

А сила эта во всем вокруг. И прежде всего в этом великом людском потоке, заполнившем узкие улицы чужого города своей слаженной, внутренне деловитой суетой, словами команды, своей родной речью, песнями, музыкой, привезенными невесть из какой глубины России, своим большим воинским праздником победы.

Пехота на машинах, на броне танков и самоходных орудий, шоферы, дружелюбно перебранивающиеся из дверцы в дверцу, регулировщицы в форменных белых, немножко великоватых перчатках, мотоциклисты, верховые и пешие, - смотришь и невольно думаешь в простодушном и радостном изумлении: «А и много же, ах как много нас, русских, советских людей! Так много что хватает и на то, чтоб держать в полном рабочем порядке необозримый наш тыл, пахать землю и ковать железо; и на то, чтоб поднимать к жизни столько отвоеванных у врага городов и сел и на то чтоб пройти столько верст, занять столько городов и земель противника; и на то, чтоб в три дня штурмом сломить его сопротивление на таком рубеже, на такой точке, как этот город Кенигсберг; и на то, чтоб в первый же день по взятии города заполнить его такой массой людей и колес. На все хватает!»

Грохот боя, откатившийся уже далеко за город, не тревожит разнообразного, делового и праздничного шума и говора на марше по главной улице.

Каких только лиц солдатских здесь не увидишь! И усатые, будто бы сонливые, но полные энергичной выразительности лица пожилых, и молодые, но успевшие возмужать на войне, по-мужски загорелые и по-солдатски серьезные, а все-таки юношеские, и белокурые, с чернью копоти на висках, и чернявые, припорошенные серой и ржавой пылью, и иные...

И на всех лицах - отражение дня большой и гордой победы. Но город, там и сям горящий, там и сям роняющий с шумом, треском и грохотом сдвинутую огнем стену, там и сям содрогающийся от взрывов, - чужой и враждебный город. Он таит еще в теснинах своих развалин и уцелевших стен, в подвалах и на чердаках злобные души, способные на все в отчаянии поражения.

Группа бойцов-автоматчиков полубегом в тесноте уличного движения пробирается к переулку, где из окошек-амбразур полуподвала в безумном упорстве, возможно не знающие о полном поражении, немцы еще ведут пулеметный и винтовочный огонь.

Угомонить их снаружи оказывается довольно трудно с помощью одного только пехотного оружия. Тогда с истинно русской щедростью на них отпускается три-четыре снаряда танковой пушки - по числу окошек. (А.Твардовский. Кенигсберг).

|

|

|

… Прошла война, прошла страда,

Но боль взывает к людям:

Давайте, люди, никогда

Об этом не забудем.

Пусть память гордую о ней

Хранят, об этой муке,

И дети нынешних детей,

И наших внуков внуки.

Пускай всегда годину ту

На память нам приводит

И первый снег, и рожь в цвету,

Когда под ветром ходит.

|

И каждый дом и каждый сад

В ряду - большой и малый,

И дня восход и дня закат

Над темный лесом - алый.

Пускай во всем, чем жизнь полна,

Во всем, что сердцу мило,

Нам будет памятка дана

О том, что в мире было.

Затем, чтоб этого забыть

Не смели поколенья.

Затем, чтоб нам счастливей быть,

А счастье - не в забвенье!

Александр Трифонович Твардовский

|

|

Сергей Борзенко

Писатель, журналист. Окончил Харьковский электротехнический институт. В 1930-е годы работал в газете «Краматорская правда». Во время Великой Отечественной войны - фронтовой корреспондент газеты 18-й армии «Знамя Родины», газеты 1-го Украинского фронта «За честь Родины». С 1944 - корреспондент газеты «Правда». Герой Советского Союза. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Трудового Красного Знамени, тремя орденами Красной Звезды, медалями, иностранными орденами.

|